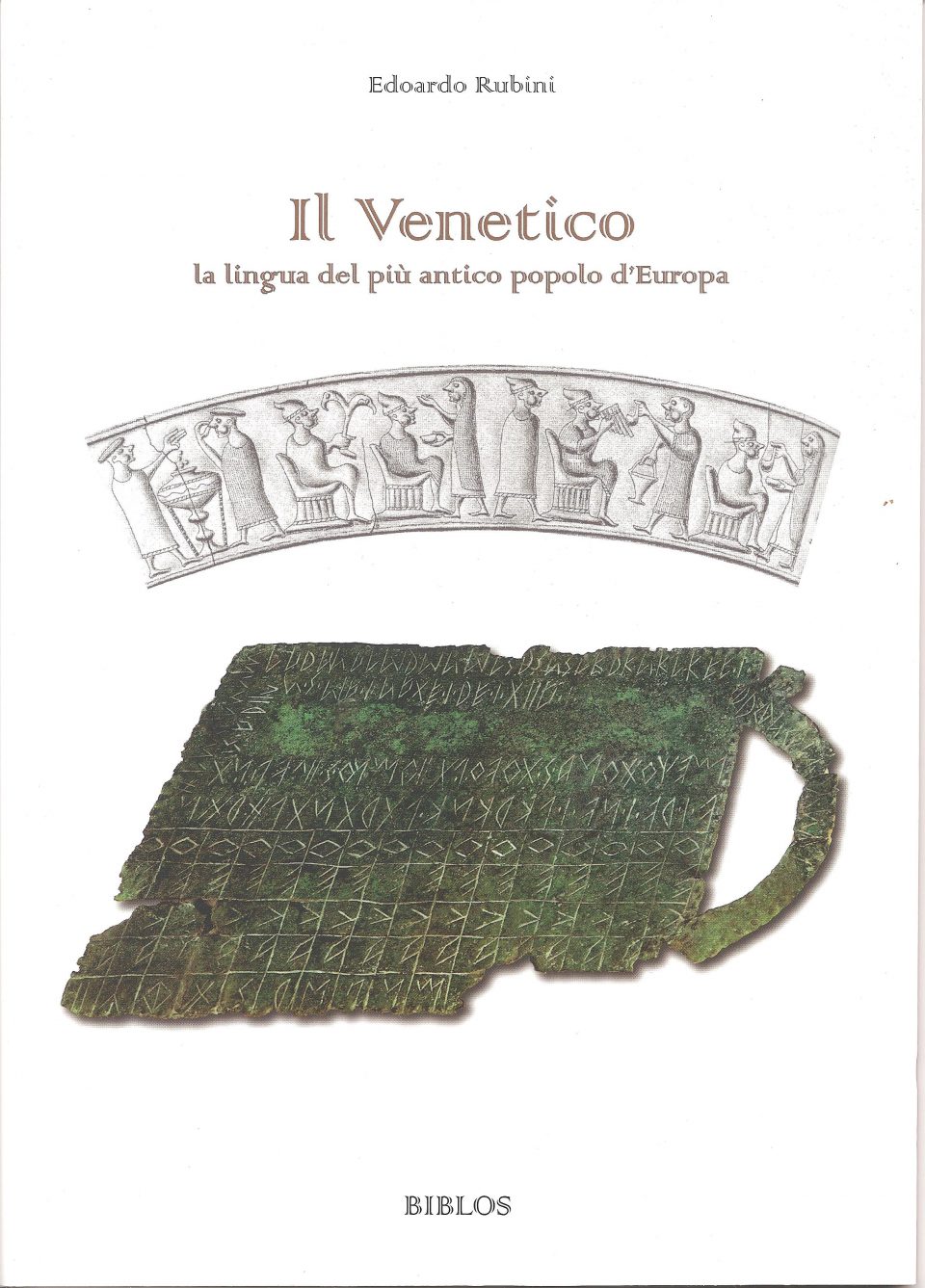

Presentiamo oggi un libro dedicato alla storia dei Veneti antichi, scritto dal dott. Edoardo Rubini, che ci conduce in un affascinante viaggio alla scoperta dei nostri antenati: il Popolo dei Veneti antichi:«Il Venetico: la lingua del più antico popolo d’Europa».

Gli studi scolastici su questa Civiltà, antecedente a Roma, si soffermano di solito su frammenti di letteratura classica: è noto il racconto di Tito Livio sulle peregrinazioni che condussero i Veneti di Paflagonia, dopo la guerra di Troia, a spostarsi dall’Asia Minore verso la Laguna Veneta.

Uno scenario ben più vasto si apre ai nostri occhi conoscendo l’enorme patrimonio archeologico da ricondurre ai Veneti, emerso già durante gli scavi dell’Ottocento in tanta parte del nostro Continente.

L’esame dei reperti più antichi consente di rintracciare gli spostamenti dei Veneti a partire dall’Età del Bronzo e di individuare la loro sede primigenia nel cuore dell’Europa. L’archeologia ne individua le origini nella Civiltà di Lusazia, centro di irradiazione di un nuovo rito funerario: l’incinerazione.

La questione del linguaggio usato in circa 400 antiche iscrizioni reperite nel comprensorio alpino-adriatico apre una straordinaria sfida scientifica. Tanti segni grafici incisi su pietra, ceramica, ossi e lamine bronzee, ci costringono ad interrogarci sulla “lingua venetica”: capirne la natura significa penetrare il mistero delle origini dei Veneti.

Nel corso della sua lettura ci imbatteremo in numerosi aspetti, più avanti richiamati dall’Autore.

Uno dei più pregnanti, che ci sentiamo di segnalare, è che viene ripercorso il confronto dialettico tra gli esperti dell’Università italiana (in particolare quella di Padova) e gli autori dell’insuperabile testo “I Veneti, Progenitori dell’uomo europeo” Bor, Šavli e Tomažič, riguardo alla traduzione, o meglio all’interpretazione, delle iscrizioni venetiche.

Colpisce il disaccordo scientifico su quasi ogni aspetto trattato: non solo, quindi, sul metodo analitico ed ermeneutico da applicare a tale lingua, ma sul senso stesso della Civiltà venetica.

Questi segni incisi restano abbastanza oscuri all’occhio di qualsiasi interprete: si presentano, infatti, come un flusso ininterrotto di lettere, intramezzato talvolta da qualche puntino.

Tuttavia, se i tre studiosi sloveni propendono per una disamina linguistica che tende a individuare parole e frasi (di carattere religioso o quotidiano) come analoghe ad antiche lingue e dialetti di matrice slava, i glottologi e gli esperti di lingue romanze di Palazzo Bo, invece, affrontano il problema nella convinzione che le parole iscritte siano soprattutto nomi di persona o di divinità.

I docenti italiani postulano, in pratica, analogie con l’epigrafia funeraria della Romanità, ma lo fanno per lo più al di fuori da riscontri documentali, spesso buttando là nomi propri. È il caso del corredo funerario della tomba atestina a sarcofago “Casa di Ricovero 23”, risalenti alla I metà del III sec. a.C.; si tratta di una sepoltura femminile singola, di cui sappiamo ben poco. Su un oggetto del corredo c’è l’iscrizione “egonerkaitrostiiaiiai”. “Nerka Trostiaia” non è attestato in nessuna fonte classica, ma Aldo Luigi Prosdocimi ci informa che la sequenza letterale “nerka” è presente in altre sette iscrizioni venetiche, tuttavia non pensa a formulari religiosi, bensì afferma con sicurezza che “Nerka” sarebbe un gentilizio, attribuibile quindi a un largo novero di soggetti del posto. Chi ha mai sentito nominare questa “gens Nerka”? Non importa, così parlò la scienza ufficiale, tanto che il 21 ottobre 2001 il quotidiano “La Repubblica” ci ricama un articolo sopra, dall’accattivate titolo “La donna manager di duemila anni fa”.

Idem con altri “neologismi venetici” come “pilpotis”, “Ostiala Galliena”, ecc.: manca qualsivoglia spiegazione scientifica che evidenzi i passaggi logici che consentono di ricavare questi nomi propri dall’iscrizione, sicché non resterebbe che affidarsi all’autorità di chi li ha proposti.

I docenti patavini, in conclusione, sembrano accompagnarci alla visita di un museo delle cere, dove simulacri di persone e cose dovrebbero rinviare a inanimati ricordi del passato; con loro, i Veneti antichi divengono inespressive imitazioni di usi romani.

I tre studiosi sloveni, invece, spalancano alla nostra vista un mondo arcano, avvolto nel misticismo e nella spiritualità, da cui scaturisce una vivida Civiltà ricolma di emozioni. Ancor più ci affascina il pensiero che quell’originale ed ineffabile Civiltà sia quella primigenia dei nostri Antenati!

Vai alla prossima pagina: trovi l’introduzione con cui l’Autore ci invita ad accostarci a questo lavoro: «Al lettore: in viaggio alla scoperta dei Veneti antichi».

Documentazione iconografica

Jožko Šavli ed Edoardo Rubini presso il santuario dei Veneti antichi a Lagole di Calalzo alla fine degli anni ’90.

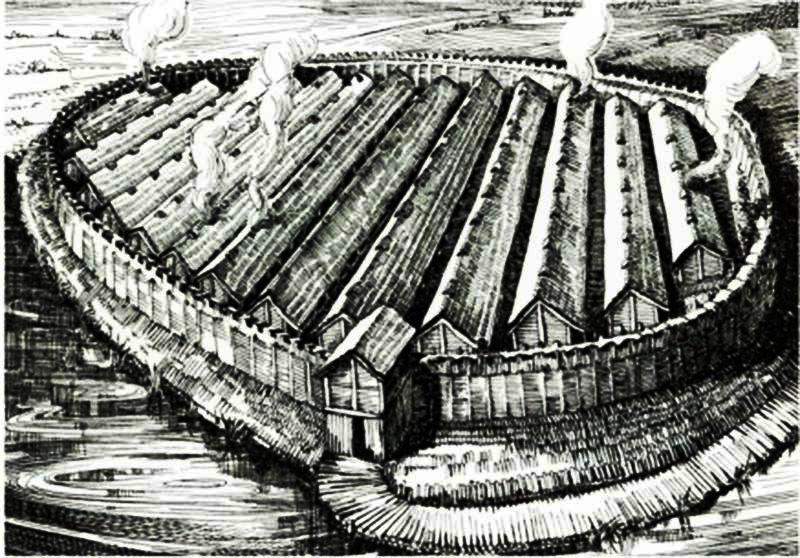

Sin dalle origini, i Veneti dimostravano forte propensione ad edificare insediamenti su isole e zone palustri. Vicino al lago Biskupin in Polonia (Pomerania) risiedeva un villaggio venetico risalente al 750-500 a.C. (Età del Ferro), appartenente alla Cultura Lusaziana. Era un’isola artificiale di oltre due ettari che sorgeva in mezzo al lago, posta sulla direttrice su cui correva la Via dell’Ambra. La tipologia insediativa evidenzia la sua natura difensiva e una notevole uniformità sociale tra i suoi abitanti. Significative sono le analogie con gli antichissimi nuclei urbani nel Veneto posti tra le acque.

La tipologia costruttiva degli antichi “caxoni” tipici della Laguna di Venezia evidenzia forti analogie con la ricostruzione delle abitazioni di Biskupin, operata dagli archeologi polacchi. Il caxòn era una costruzione rurale spesso senza fondamenta, di solito provvisto solo di piano terra destinato ad abitazione, talvolta vi si trovava anche la stalla. Le pareti esterne erano in mattoni di argilla cruda o cotta ed imbiancate con calce; le pareti interne, non avendo funzione di sostegno, erano fatte di canne intrecciate e ricoperte d’ argilla. La facciata principale era di norma esposta a sud in modo da offrire protezione dalla pioggia e dal vento di tramontana, allo stesso modo il camino era disposto sottovento così da impedire alle faville di incendiare il tetto di strame, finestre assai piccole limitavano la dispersione termica d’ inverno e l’ eccessivo riscaldamento d’ estate. Il tetto era coperto da un spessa coltre di canne palustri, appoggiata ad una fitta trama di travicelli; dava luogo a quattro falde fortemente inclinate per favorire il rapido deflusso delle acque piovane. Le falde erano saldate, lungo la linea di colmo, da un doppio ordine di tegole curve fissate con calce (copara). In una delle falde poteva esserci una abbaino (texa) che serviva a riporre nel sottotetto il fieno per gli animali. Si tratta di una miracolosa sopravvivenza alla sistematica distruzione a cui procedette il Regime fascista, grazie al “Programma dell’ anno XVII per l’ abbattimento dei casoni” della Federazione dei Fasci di Combattimento di Padova nel 1940: “In un’ epoca di grande orgoglio nazionale, mentre il Fascismo sta potenziando un immenso Impero, l’esistenza dei Casone è cosa umiliante … distruggere il Casone significa veramente andare verso il popolo“. Nel dopoguerra continuò l’eliminazione degli esemplari rimasti per far posto ad abitazioni moderne. L’Italia ha cancellato la cultura contadina che nel caxòn trovava una sua espressione, mentre in Irlanda, Olanda, Francia, Danimarca edifici rurali analoghi (p.e. il cottage irlandese e scozzese con thatched roof) sono tuttora in piedi, restaurati e riadattati; nella zona di Piove di Sacco si passò dagli oltre trecento ancora presenti negli anni Trenta al centinaio dei primi anni Quaranta.

Guerriero venetico hallstattiano del VII secolo a.C. riprodotto nella fibbia di una cintura reperita presso Vače – Slovenia; l’influsso della Cultura di Hallstatt (Austria) esercitava il suo influsso nel Noricum (area slovena), nella Raetia e nel Veneto settentrionale soprattutto per l’arte metallurgica.

Splendido bronzetto di cavaliere retico del V secolo a.C., reperto esposto al Museo Retico di Sanzeno in Val di Non, recante un’iscrizione venetica sul piedistallo. Stupefacente l’effetto plastico, la tensione nervosa in procinto di fare uno scatto, che ne esalta l’indole guerriera. La Civiltà retica aveva come epicentro il Trentino e il Tirolo, sviluppandosi sull’area prealpina veneta e nel Bellunese, fino all’Engadina nel Canton Grigioni in Svizzera. Nonostante le intense ed evidenti analogie con la Civiltà dei Veneti e con la Cultura di Hallstatt, le definizioni ufficiali accampano ascendenze “celto-etrusche” sulla base di precarie citazioni letterarie, quasi evitando l’accostamento con i Veneti.

***